광교산

그동안 바빴던가. 오랜만에 친구들과 광교산([光敎山, 582m)에 올랐다. 많은 사람이 산길을 지나쳐갔다. 형형색색의 등산복 차림은 이제 신록(新祿)의 계절이 되었음을 실감하였다. 경치가 아름다워 눈을 떼지 못하여 친구들과 떨어지기도 하였다.

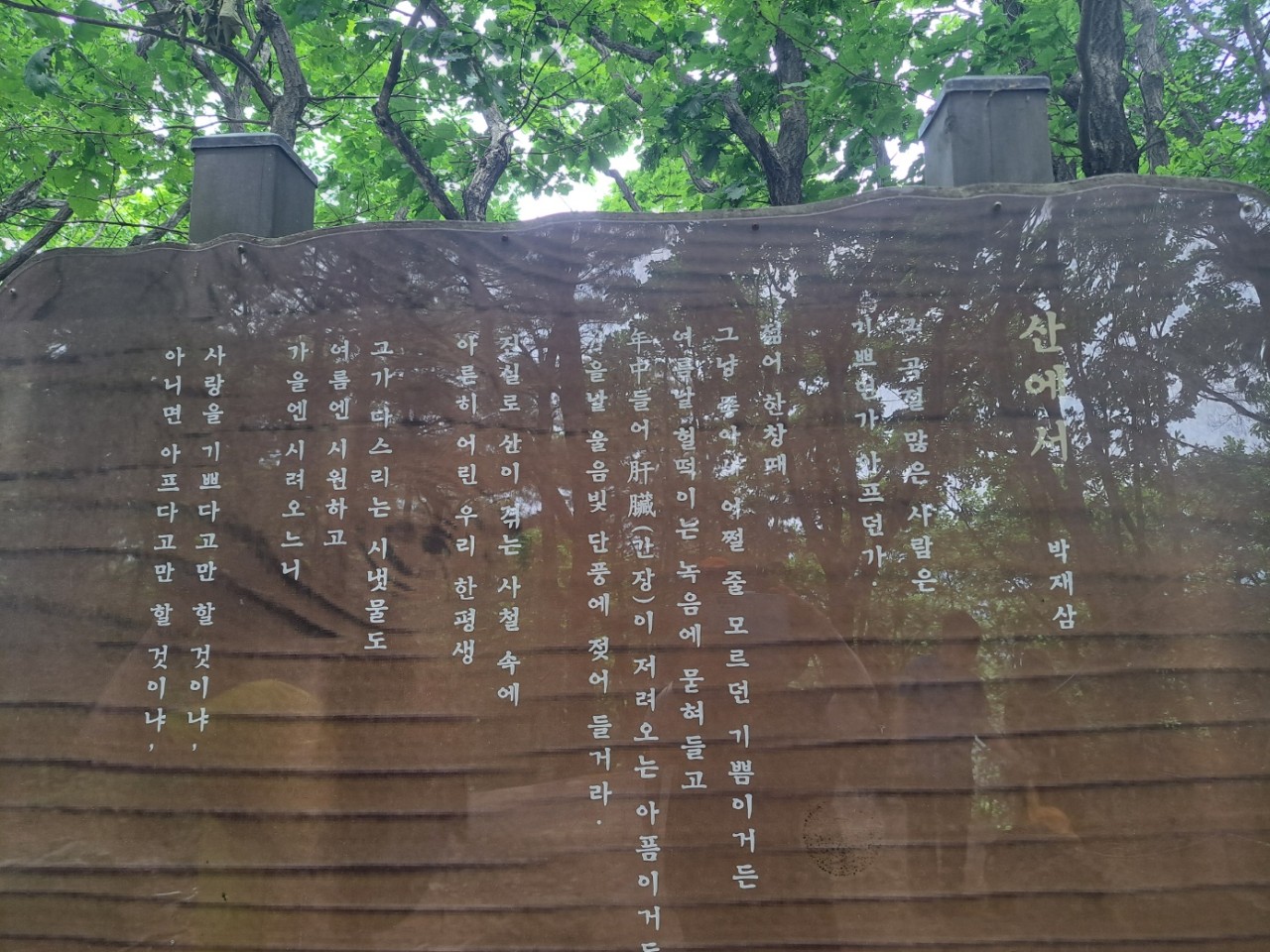

진실로 산이 겪는 사철 속에

아른히 어린 우리 한평생

그가 다스리는 시냇물도

여름엔 시원하고

가을엔 시려 오느니

사랑을 기쁘다고만 할 것이냐,

아니면 아프다고만 할 것이냐. (산에서/박재삼)

광교산 자락의 형제봉 아래에서 만난 시는 나를 돌아보게 한다. 산(山)에도 사계절이 흐르고, 우리가 사는 일생의 초상(肖像)이 있다. 신록의 시간과 우거진 녹음 이후 볼 수 있는 단풍과 잎이 지고 가지만 앙상히 남은 나무들의 시간이 산에 있다. 사계절의 시간이 하나의 산을 지나가듯 우리의 인생도 언덕을 올라가기도 하고 내려가기도 한다. 산길을 걸으면 골짜기를 만나기도 하고 산봉우리를 만나기도 한다. 하지만 그저 시간이 흐르면 해결될 것을 미리 조바심을 내게 되니 아직도 수양이 부족함을 느낀다.

길을 걷다가 광교산 휴식년제로 일정 부분의 숲길을 폐쇄한다는 안내문을 보았다. 산도 사람처럼 휴식을 취해야 더 나은 모습으로 볼 수 있다. 그리고 잰걸음. 명상(冥想)에 취해있는 사이 친구들은 벌써 앞서나갔다. 앞에 작은 비석이 나타났다. 6.25 전쟁 당시 군사 작전 중 조국을 위해 산화한 국군장병의 유해와 유물이 발견된 역사적 현장이라고 한다. 아마 이곳이 치열한 격전지였나보다.

내려오는 길에 산너울길이라는 팻말을 만났다. 너울은 거친 파도를 지칭하는 말인데 산을 오르락내리락 걷게 되니 그렇게 이름을 지었나 보다. 이름이 참 예쁘다. 차들이 바삐 지나치는 고속도로가 눈에 들어왔다.

● 박재삼(朴在森, 1933-1997) 시인은 한국 서정시의 전통적 음색을 재현하면서 소박한 일상생활과 자연에서 소재를 찾아 애련하고 섬세한 가락을 노래하였다. (한국현대문학대사전)

● 광교산의 본래 명칭은 광악산(光嶽 山)이었는데, 928년 왕건(王建)이 후백제의 견훤(甄萱)을 평정한 뒤 이 산의 행궁에 머물면서 군사들을 위로하고 있을 때 산 정상에서 광채가 솟아오르는 것을 보고는 부처가 가르침을 내리는 산이라 하여 광교(光敎)라는 이름을 내렸다고 한다. (두산백과 두피디아, 두산백과)

● 용인시는 ‘걷고 싶은 명품 도보길’의 명칭 당선작으로 산너울길로 정하였다. (용인종합뉴스)