적상산사고

향교에서 나와 무주 적상산사고에 왔다. 오르는 길에 무주 양수발전소의 물을 담아놓은 호수가 있다. 잔잔한 호수에도 비가 내려 운치가 있게 느껴졌다.

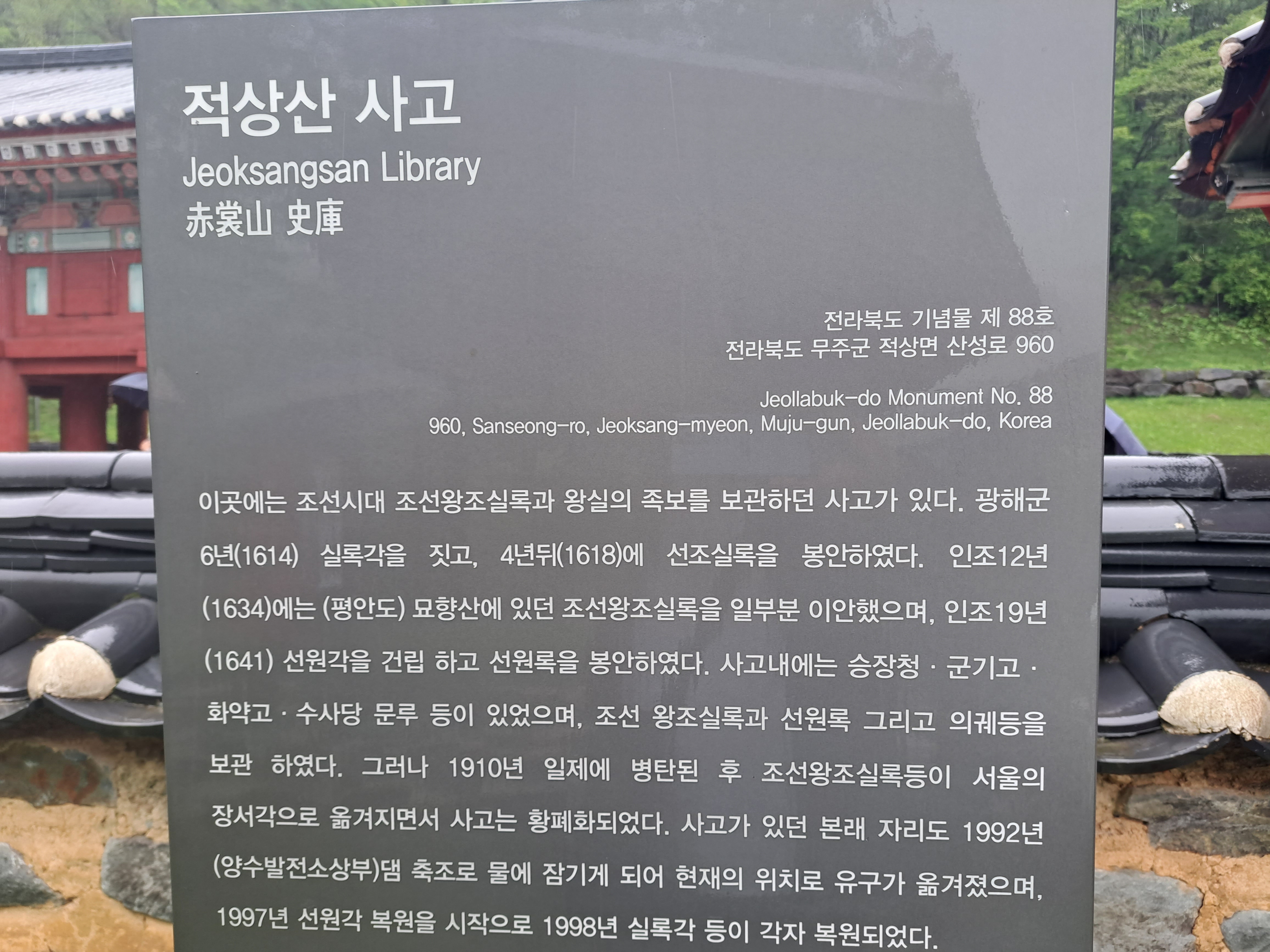

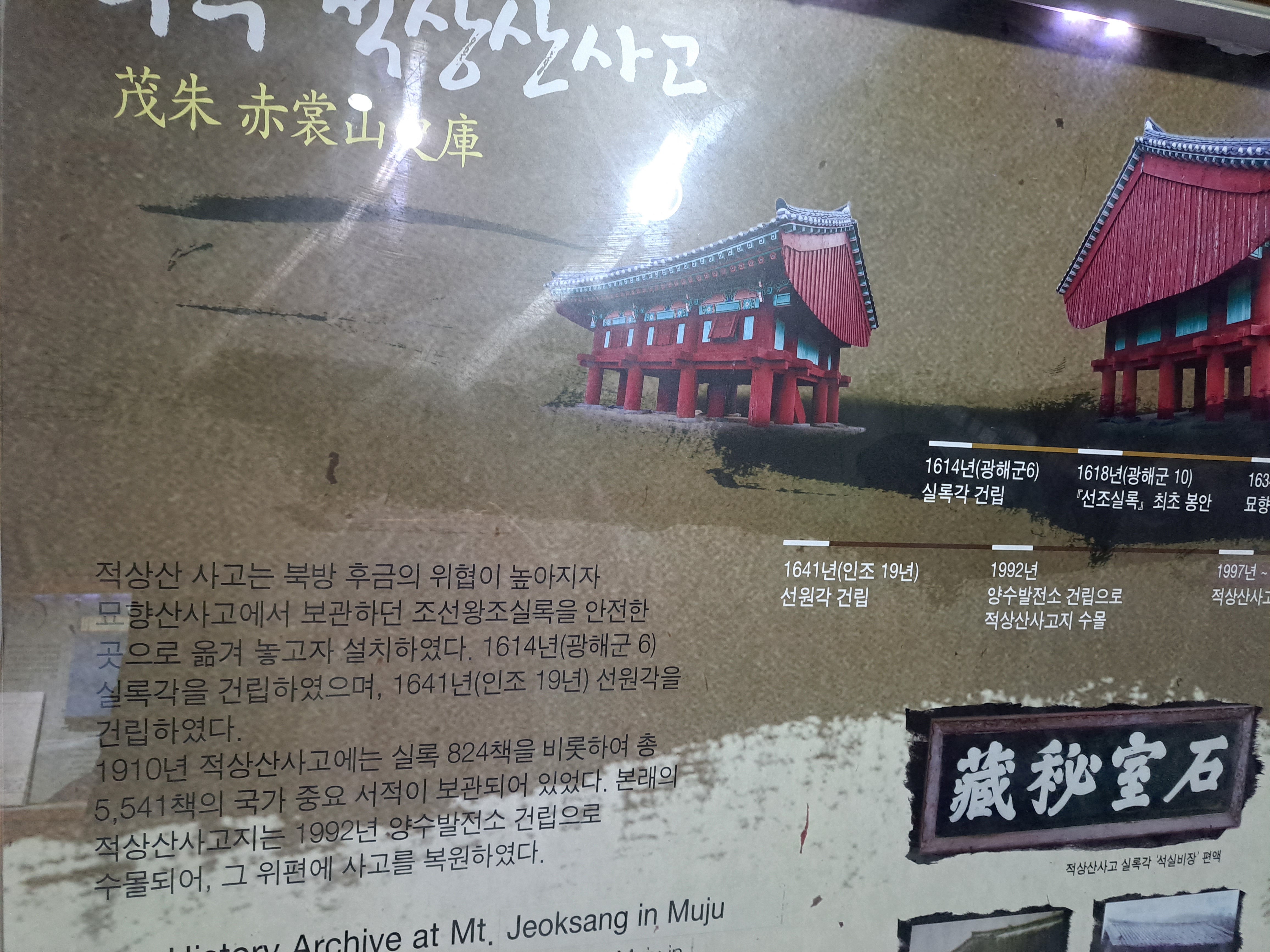

북방에 있는 묘향산사고(妙香山史庫)는 후금의 위협뿐만 아니라 관리의 소홀로 소장 도서가 망실(亡失)될 우려가 있어 다른 적당한 장소에 실록을 이치(移置) 해야 한다는 논의가 있었다. 1610년(광해군 2)에 사관을 적상산에 보내 땅 모양을 살피게 하고 산성을 수리하게 하였고 1614년 적상산성 안에 실록전(實錄殿)을 건립하였으며, 1618년에 실록이 봉안되기 시작하여 1633년(인조 11)까지 묘향산사고의 실록을 모두 이곳으로 옮겨서 보관하였다.

1641년에는 선원각(璿源閣)을 건립하고 선원록(璿源錄)을 봉안하여 적상산사고는 완전한 사고의 역할을 하게 되었다. 병자호란 때 5사고 중 마니산사고(摩尼山史庫)의 실록이 산실(散失)되어 다시 보완하는 작업이 1666년(현종 7)에 시작되었다. 이때 각지의 유생(儒生)들이 동원되어 적상산 사고본을 근거로 등사 및 교정 작업을 하였으며 사고의 수호와 산성 수비를 강화하기 위해 승병을 모집하고 수호 사찰(守護寺刹)을 건립하는 등 여러 방안이 강구되었다.

사고 설치 직후에는 승병들이 산성을 수축하였고 사각(史閣)을 수호하였다. 정묘호란 때에는 사고를 지킬 사람이 없어 승려 상훈(尙訓)이 사고의 서책을 성 밖의 석굴(石窟)로 옮겨 보관하다가 전쟁이 끝난 뒤 사고에 다시 봉안하였다. 사고의 수호가 어려워지자 1643년 산성 안에 호국사(護國寺)를 창건해 수호 사찰로 하였다.

조선 말기에 사고가 퇴락해 1872년(고종 9)에 실록전과 선원각을 개수했으며, 1902년에는 대대적인 개수 공사를 하였다. 1910년 조선의 주권을 강탈한 일제는 실록을 구황실문고(舊皇室文庫)로 편입해 장서각에 보관시켰다. 선원각은 부근 안국사(安國寺) 경내로 옮겨져 천불전(千佛殿)으로 전해오고 있다.

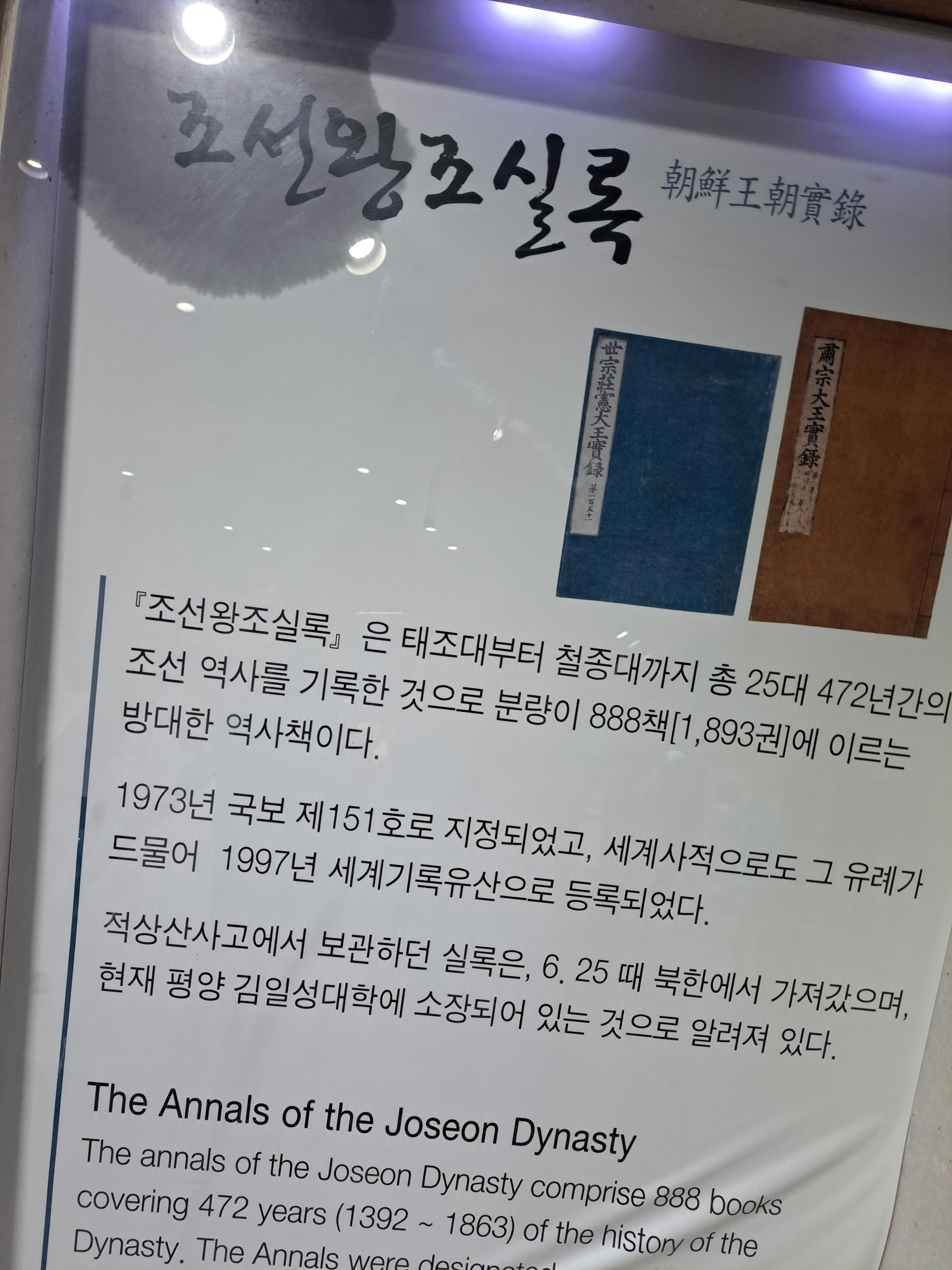

일제 강점기에 조선왕조실록은 서울의 장서각으로 옮겨졌고 사고가 있던 자리로 양수발전소 상부 댐의 축조로 물에 잠기게 되어 현재의 위치로 옮겨졌으며 이후에 선원각과 실록각이 복원되었다고 한다. 적상산사고에서 보관하던 실록은 6.25 전쟁 때 북한에서 가져갔으며 현재 김일성대학에 소장되어 있다고 알려져 있다. 지금 있는 것은 복사본(複寫本)으로 그 체취만 느껴보았다,

사고(史庫)에 계속하여 비가 내리고 있었다.

● 적상산사고는 유네스코 세계문화유산으로 등재된 조선왕조실록과 왕들의 족보인 선원록을 보관하던 5대 사고(춘추관, 강화도, 마니산, 태백산, 적성산, 오대산) 중의 하나이다. 1614년에 건립하여 묘향산사고에 보관하던 실록을 1634년 옮겨왔다. (무주군 테마관광지도에서)

● 무주양수발전소(茂朱揚水發電所)는 적상산 위의 상부 저수지에서 산 아래 하부저수지로 물을 떨어뜨려 발전하는 양수발전소이다. ‘양수발전’이란 수력발전의 일종으로, 전기가 남는 밤에 하부저수지의 물을 상부 저수지로 퍼 올려 두었다가 전기수요가 많은 시간에 떨어뜨려 발전하는 방식인데 잉여전력을 사용하므로 에너지를 절약할 수 있고, 발전효율이 높아진다. (두산백과 두피디아, 두산백과)

● 적상산성은 국가지정 사적으로 산의 지형을 이용으로 만든 성으로 4개의 대문이 있었으나 지금은 터만 남아 있다. 사면이 깎은 듯한 절벽으로 일찍부터 군사 요충지로 인근 백성들을 지켜주었던 문화유산이다. (무주군 테마관광지도에서)

● 안국사(安國寺)는 무주군 적상면 적상산(赤裳山)에 있는 광해군 연간 증축된 사찰이다. 임진왜란과 정유재란 때에는 승병의 병사(兵舍)로 사용되었으며 주변에는 조선왕조실록을 봉안하였던 사고(史庫)의 옛터가 남아 있다. 지금 절이 자리한 곳은 옛날 호국사(護國寺)가 있던 곳이다. 1989년 적상산에 무주 양수발전소 건립이 결정되자 안국사가 자리한 지역이 수몰 지구로 편입되었으므로 호국사지로 옮겼기 때문이다. (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원) 시간관계상 가보지는 못하였다.